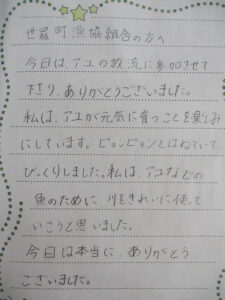

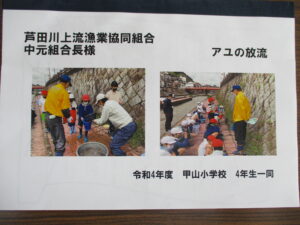

芦田川上流漁業協同組合では、毎年稚アユの放流事業に併せ

地元小学生に稚アユの放流体験をして貰っています。

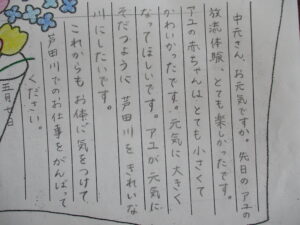

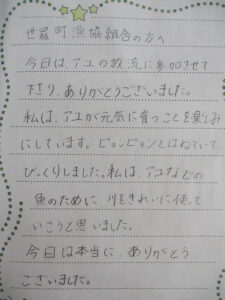

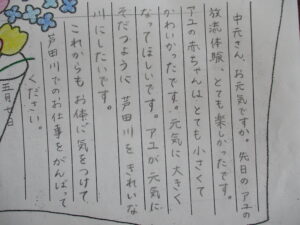

今年も4月27日に実施しましたが、児童の皆さんから

放流体験学習の感想文集を送って貰いました。

遅くなりましたが、放流体験の様子や文集の一部をお伝えします。

芦田川上流漁業協同組合では、毎年稚アユの放流事業に併せ

地元小学生に稚アユの放流体験をして貰っています。

今年も4月27日に実施しましたが、児童の皆さんから

放流体験学習の感想文集を送って貰いました。

遅くなりましたが、放流体験の様子や文集の一部をお伝えします。

水産研究所より漁場調査について (資料抜粋)

漁協においても、調査日、調査時間、調査場所、調査人数を明確にして、

釣り人が何時間で何匹釣ったか、調査員が現場に行って目視で調べて、

釣れたアユの数をHP上にでも公表して貰えば、信頼性の高い情報になりますし、

積み重ねれば、漁場管理や資源量の推定にも役立つ、将来的にはそうして欲しいです。

アユは困った魚です。 数が少ない年でも釣れる場所、獲れる場所が幾つかは

できるのです。 多少の時間は掛かっても、釣る人は数を釣るし、網で獲る人は

数を獲るのです。

アユは良い垢(藍藻)の付いた場所に集まる習癖が有ります。 数の少ない年でも

川全体に万遍に散らばるのではなく、良い垢の所に集まろうとします。

アユが多い年には、釣れる場所が多くできる、少ない年には釣れる場所が少なくなる。

それでもアユが少ない年でも、釣る人、獲る人が出てくるのです。

私たちが川を良くし、アユを増やそうとする場合も、ここ2~3年の釣果に一喜一憂

することなく、20年とか30年前の川の環境やアユの数を思い出して、

その再現に向かって努力して行きたいものです。

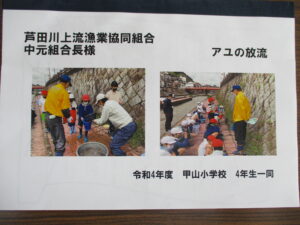

当漁協では計画通り、4月27日に稚アユの放流を行いました。

今年度は太田川上流漁協様による中間育成稚魚400Kgを、

芦田川、矢多田川、山田川の本支流へ放流しました。

大きくなって、楽しんで貰えるよう願っています。

今年も地元小学生に放流体験をして貰いました。

放流体験の様子は後日掲載しますので、御覧下さい。

令和4年度の稚アユの放流を行います。

. 日 時 令和4年4月27日 (水) 9時より

. 放流量 400Kg

. 放流場所 芦田川、矢多田川 本・支流

. 放流体験 甲山小学校、せらひがし小学校、上下南小学校 4年生児童

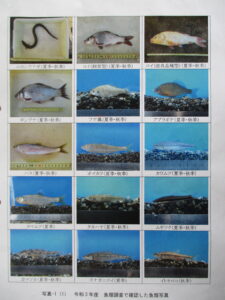

令和3年8月と10月に八田原ダム管理事務所で行われた、

「八田原ダムの魚類調査」についての最終結果です。

三川駅前から下流の湖畔において確認された魚種、個体数、及び個体写真を

以下に掲示します。

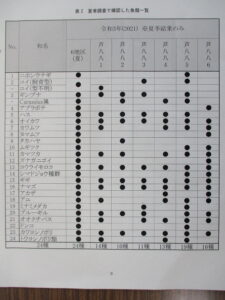

8月と10月合わせて27種の魚種、2,600尾が確認されました。

圧倒的に多いのはオイカワで、2番目がアユでした。

尚 八田原ダム湖産のアユ種苗は、ダム湖から上流へ遡上するため河川の生産力の有効活用に

結びつくことが期待できるが、浸透交雑集団(濃度の異なる)であるため、他の水系放流種苗として

の利用特性は不明で期待出来ないとの研究が有ります。

水温が12度を超えると5割程度が中流から上流へ遡上すると見込まれます。

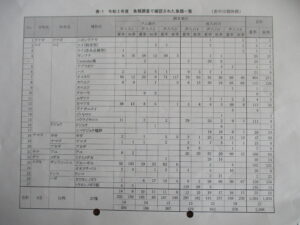

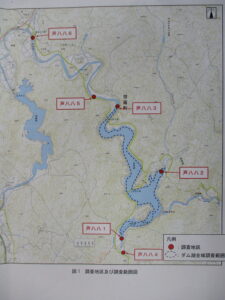

国土交通省が管理する河川・ダムについて定期的に実施されている

生態系調査(河川水辺の国勢調査)(魚類)が、今年8月2日から5日に

掛けて実施されました。

調査内容、調査結果について、概略お知らせ致します。

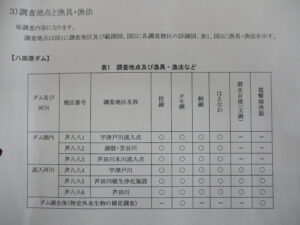

. 調査地点及び・漁法

. 調査結果

調査6地点全体では24種の魚類が確認されました。

当漁協で放流しているアユ、ウナギ、フナも確認されました。

. アユは、芦八八1、芦八八4、芦八八5、芦八八6の4地点、

. ウナギは、芦八八5の1地点、

. フナは、芦八八1、芦八八2、芦八八3、芦八八5の4地点 でした。

アユが8月初旬に八田原ダム湖畔で確認されました。

ダム湖産のアユには

. 春早くに川へ遡上して大きくなるオオアユと言われるもの

. 川への遡上が遅く(5月-7月)大きくならないもの(15cm前後)

. 川へ遡上せず、ミジンコ等を食べてダム湖で生活するもの

の3タイプがいると言われています。

今回の調査で、遡上せずダム湖(八田原ダム)で生活するアユがいる事が確認できました。

放流魚以外にも、まだ沢山の魚種が生息している事が確認できました。

11月14日(日)にハエ釣り大会が開催されましたのでお知らせします。

大会名は「第9回全日本ハエ釣り松茸カップ選手権」

当組合員さんを代表として、13名が参加されました。

一般的にカワムツやオイカワ等の小魚を称して、ハエとかハヤとか呼ばれているようですが、

この釣り大会で言うハエとは、オイカワが対象魚だと言う事です。 オイカワ以外は即リリース。

釣果はどうだったでしょうか

全体では数百尾は釣れた模様

表彰式も終え、釣った魚は唐揚げか? と思いきや、全てリリースだそうです。

参加者の皆様お疲れさまでした。

組合員の皆さん、釣り愛好家の皆さん、こうした小魚釣りもお楽しみください。

農薬ネオニコチノイドについて

. 先日宍道湖でのウナギやしじみ貝の減少と、農薬使用の因果関係について放送

. されていました。 その農薬はネオニコチノイドです。

. ネオニコチノイドとはどんな物なのか・・・?

. 事典「ウィキペディア」によると (ウィキペディア抜粋)

. 河川や湖沼における魚類の激減が見られる。 一因が農薬のネオニコチノイド

. ではないかとの仮説がたてられている。 ミツバチの大量死や失踪、トンボの減少

. 水生生物の減少、人への影響が考えられる。

. ニコチノイド系殺虫剤の成分は、葉や果実だけでなく、花粉や蜜にまで移行するため

. これらを餌とするミツバチ等の昆虫も影響を受ける。

. 水田で使用すると河川や湖沼などの生態系に広く拡散し、水棲昆虫に影響を与え、

. エビ、カニ、トンボ、ヤゴ、貝類の減少、これを食料にしている生物も打撃を受けている。

. 河川調査によると、河川の水から水田で薬剤使用量が増加する6月から7月に検出濃度が

. 上がり、上水道からも河川水とほぼ変わらない濃度が検出されたと報告されている。

. ネオニコチノイドの用途

. 水稲、果樹、野菜、

. カメムシ、ウンカ、ヨコバエ、カイガラムシ、アブラムシ、

. コナジラミ、チョウ目幼虫、マツクイムシ、シロアリ、キクイムシ

. 等、幅広い

. 宍道湖でのウナギやワカサギ等の激減が見られるようですが、内水面漁業への影響が

. 心配な話です。

漁業行使上の注意について (内水共第50号及び第51号漁業権 遊漁規則)

. 漁協は電線付近や崖地等、危険な場所での漁業は禁止しています。

. またダムの事前放流の運用も始まっています。 ダムには洪水を防ぐための治水ダムと、

. 農業や発電用の利水ダム(三川ダム、山田川ダム)、両方の機能を持つ多目的ダムの3種類

. があります。 これまで、利水ダムは水不足や経済的損失の恐れから、事前放流を一部の

. ダムしか実施してきませんでした。 しかし、近年台風や集中豪雨による水害が激甚化

. しており、このような状況を踏まえ令和元年12月に、利水ダムなどの利水のための貯留水

. をあらかじめ放流し、災害対策に使える容量を確保する、事前放流の新たな運用が開始され

. ました。

. 上記の危険な場所の判断は勿論のこと、気象状況に注意を払い、こうした川の増水等への

. 対処判断は遊漁者自らの責任で行う事になります。

. 漁業行使に際しての事故について、当漁協は一切関知致しません。